|

田中二郎

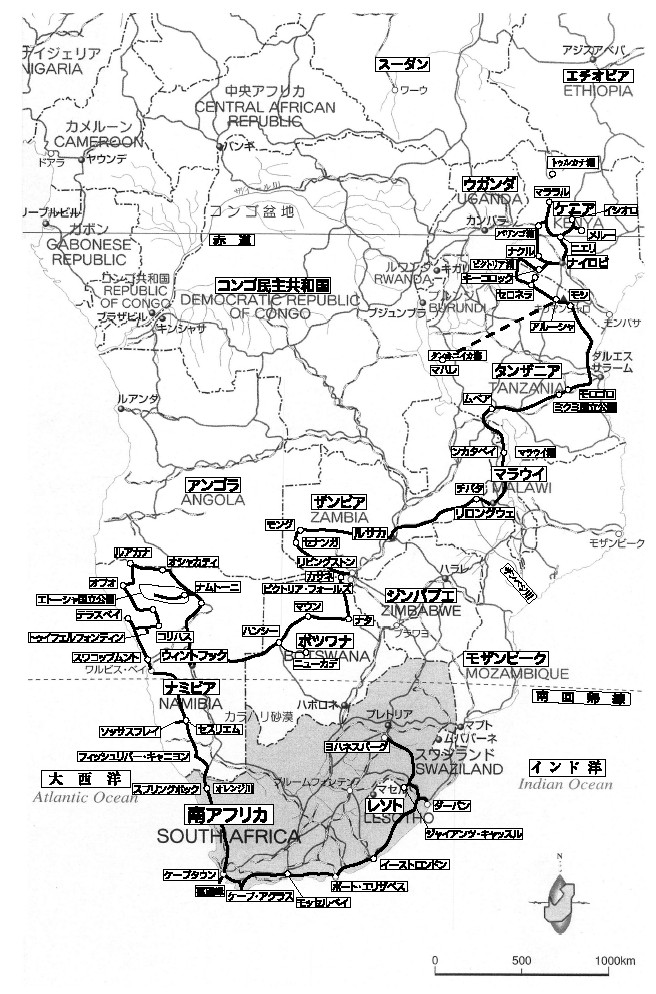

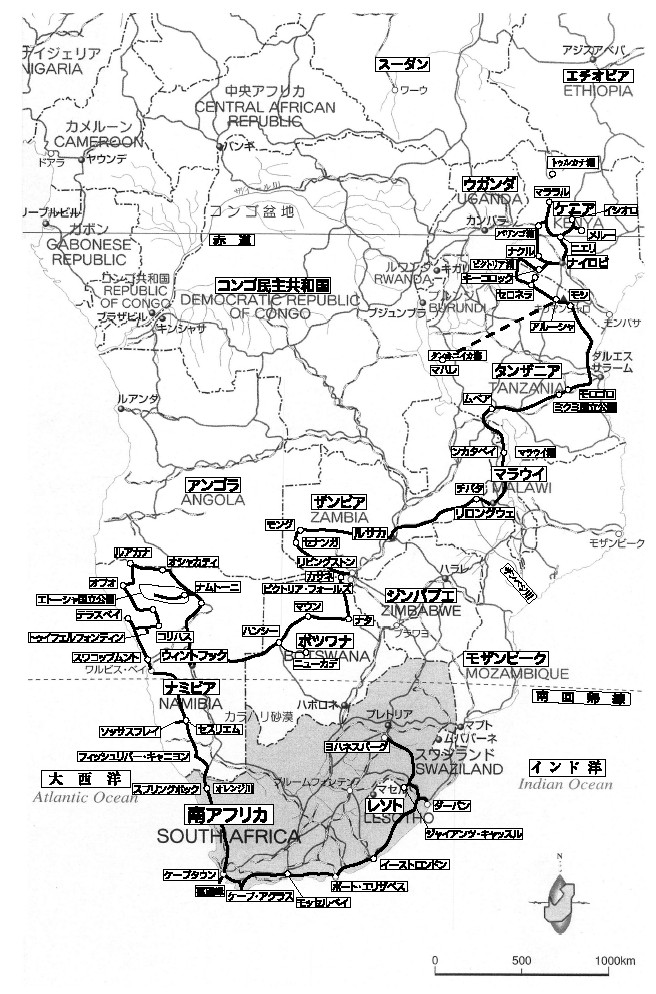

1966年以来、40年間通いつづけたアフリカ大陸を縦断するのは、長年の夢であった。人類学の研究のためには、ひとつの村なり町なりに住み込み、長期間じっくりと腰を落ち着けて、人々の生活環境、社会のなりたち、人間関係、行動様式、世界観、自然観、呪術宗教、風俗習慣などなどを観察し、人々の中に溶け込んで、異文化を理解することが必須である。ある地点に照準を合わせ、対象社会の全体像を把握し、これを自文化およびその他の文化と比較することにより、人間理解を目指そうとする。したがって、長年アフリカに通い詰めても、行き先はどうしても狭い点に絞られてしまうのである。私は主としてカラハリ砂漠のブッシュマン(サン)を研究対象とし、70年代には、ケニア北部の遊牧民、トゥルカナ、レンディーレ、ポコットを調査研究の対象としてきた。比較のためにコンゴのピグミー、タンガニイカ湖畔のチンパンジーと焼畑農耕民トングウェ、ザンビア北部の焼畑農耕民ベンバ、マリ共和国のドゴン、モロッコのアラブの都市を訪れたが、これらはいずれも短期間の定点観測にすぎなかった。

このたびの縦断計画の実現は、笹谷哲也べべさんの誘いによるものであった。「おい、ジロー、アフリカ縦断をやらへんか」と言い出したのは一昨年の秋のことだったと思う。私は即座に「よっしゃ、行こう」と返答した。

出発準備

当初、私たちは、べべ夫妻、ジロー夫妻の4人で気楽にのんびりと旅行することを考えていた。中高年の長旅を支えてくれる杖がわりに、若いアフリカ経験者の同伴が欲しかったが、定員5人の4輪駆動車に目いっぱい5人乗れば、後部座席には3人座らなければならず、2ヶ月の縦断旅行にはあまりに窮屈すぎると思われた。

べべさんから企てを聞きつけた野村高史ズッパさんが是非とも参加させて欲しいと言い出し、それならいっそのこと車を2台にして、役に立ちそうな若者に同行してもらおうと話は進められた。ズッパさんは6月一杯で会社を退職し、7月からはフリーになるというので、暇人となった5人で具体的な計画を練っていった。べべさんは1957年、ズッパさんは1958年、私が1959年にそれぞれ入部と、1年違いの年齢であった。

車は、ランクルかハイラックスかパジェロかと迷ったが、使い慣れたハイラックス、ツインキャブの荷台にキャノピーをつけ、ルーフキャリヤーを付けたものと決めた。

南アフリカのケープからエジプトのカイロまで、というのが、最初の考えであったが、途中のスーダンが紛争中で通過困難と判断し、ケニア北部のトゥルカナ湖までで今回の計画は終了することにした。

ルートの選択と若い学生の人選は、私に一任された。2台の車に8人の乗車が可能なので、3人の若者をアフリカセンターの大学院生の中から選ぶことにした。彼らもまた、それぞれの研究テーマにしたがってフィールド調査を行っているが、定点観測であることに変わりはなく、アフリカ大陸を広域に見てまわることは、彼ら自身の視野を広め、自らの研究にフィードバックさせて深みを与えるのに役立つにちがいない。結局、ブッシュマンの最近の社会文化変容を研究している私の直接の指導学生であった丸山淳子さん、ザンビア西部の村で農耕を営むアンゴラ出自の人々の生活を調査している村尾るみこさん、ナミビア北部の農耕民オヴァンボの樹木利用を調査している藤岡悠一郎君の3名に同行してもらうことにした。藤岡君は車の運転にも慣れていて、1台はズッパさんと藤岡君が交代で運転し、もう1台は私が受け持った。このアフリカ縦断旅行の留守本部は、私の2学年後輩にあたる島田喜代男ケロさんにお願いすることにした。

レンタカーのハイラックスをヨハネスバーグで調達し、これでまずアフリカ最南端のケープ・アグラスまで南下し、そこから選びぬいたルートをたどってケニアまで北上する。車の調達は、トヨタのディーラーを住商がやっている関係で、ズッパさんが受け持った。

アフリカセンターの教員、院生の、それぞれの地に詳しい連中に情報を得ながら、そして私の経験と記憶を頼りに旅程を組み上げていった。興味あり見るべきところを網羅していったが、もっとも留意した点は安全面であった。アフリカ諸国には、内戦、経済破綻、治安悪化などなどを抱えている国、地域がたくさんあり、盗難や強盗に遭わないルートを選ぶのに苦労する。ジンバブウェはきれいなところが多く、グレート・ジンバブウェ遺跡などはみなさんにも是非見せてやりたかったけれど、経済が破綻し、治安もよくないし、なによりガソリンが手に入らないというので、今回の旅では割愛せざるをえなかった。

|

ドラッケンスバーグ山塊

2005年8月25日、ヨハネスバーグに8名全員が集合、車の調達と装備、食料などの買出しに3日を費やした。レンタカーのアレンジや日本食の調達には、住商ヨハネネスバーグ駐在の蓑口建所長と木村英樹さんにずいぶんお世話になった。8月29日にダーバンへと向かう幹線道路N3を南下、エスコートから西へと折れる。アフリカのスイスといわれる高原の国レソトとの国境沿いにドラッケンスバーグと呼ばれる3000メートル級の山塊があり、南アの登山界のメッカとなっている。私たちは、この山塊の麓にあるリゾート地、ジャイアンツ・キャッスルのしゃれた山小屋(chalet)に投宿した。山小屋とはいっても、ツイン・ベッド・ルームにキッチン、シャワー、トイレ付、大きなテラスがあって、このテラスの椅子に座りながら、渺茫と連なる山並みを見晴らすことができる。この旅行では、ほとんどのところでツイン・ルーム4つに8人が分宿したが、その割り振りは、つねにべべ夫妻、田中夫妻、ズッパ=藤岡、丸山=村尾というコンビであった。中央に位置するべべさん夫妻のキッチンを使って、初めての夕食を準備する。シェフは当然のことながら、料理自慢のべべちゃん。命じられるままに、ジャガイモの皮をむいたり、野菜を刻んだり、皆が手伝う。テラスにテーブルを2つ出し、椅子を8脚持ち寄って、冷たいビールとワインで豪華な夕食。スコッチ・ウイスキーの水割りやジン・トニックをちびりちびりと舐めながら、暮れなずむ山々の空気を満喫した。

翌日はおよそ3キロ先にあるブッシュマンの壁画を見学に行く。なだらかな斜面をだらだらと登っていくハイキングコースとなっている。数千年前に描かれた壁画は、15世紀ごろこの地に進出してきたズールー族によって駆逐されたブッシュマンが遺した貴重な文化遺産である。いたずら防止のため、厳重に柵で囲われていて、ガイドの若い女性が鍵を開け、描かれた動物や人物像の説明をしてくれる。オーバーハングした大岩のそこかしこに絵は描かれており、その前面の広場に復元されたブッシュマンの実物大の模型が配置されて、昔の生活の様子を示している。山中の野外博物館となっているのである。

帰りは谷沿いに作られた小径をたどり、宿舎の近くのピクニック・サイトで昼食とする。借りてきた車はエアコン付で、これから夏に向かう南部アフリカの旅には快適だ。その1台には冷蔵庫を設備してもらった。いつでもどこでも冷たいビールが楽しめるというのはもちろんのことだが、最高の威力は生鮮食料を持ち運べることであった。3日に1度ぐらいのペースで食料の補充を行ったが、この小さな冷蔵庫に真空パックのハム、ソーセージ、ベーコン、トマト、キュウリなどを入れておいて、これらを材料に、お昼は道端に車を停め、サンドイッチとミネラルウオーターでお腹を満たした。

年寄り5人は、昼食後小屋に戻ってゆっくりするが、若者3人は、往復3時間ほどの道のりを展望のよい丘までさらに足をのばす。3000メートルの稜線まで登るには、最低1泊2日の本格的な山登りが必要で、それはわれわれの今回の目的ではなかった。

売店で冷えたビールと水割り用の氷を仕入れ、その夜も豪華な晩餐を山のシルエットと満天の星空を眺めながら堪能した。

|

|

|

|

|

|

アフリカ最南端を目指して

N3ハイウエイに戻り、一路ダーバンへと南下する。ダーバンは、ケープタウンとならんで、昔日本の捕鯨基地ともなった大きな港町である。インド人が多いので、ガイドブックで旨そうなカレー屋を探して昼食とする。インド洋に面した熱帯海岸のダーバンは常夏の地だとばかり、私は思いこんでいたのだが、8月末の南緯30度は海抜0メートルでも結構寒いところであった。考えてみたら私が昔3度ばかり訪れたのは、12月、1月、2月の真夏の時期ばかりだったのだ。

ダーバンから道路はN2と変わり、これがケープタウンへと続いている。途中内陸部を通過するが、イーストロンドンにて海岸線にでる。道は南西へと向かい、ポートエリザベスからきれいなインド洋を左手に望みながらモッセルベイに至るあいだはガーデンルートと名づけられているぐらい、眺めのよいリゾート地帯である。気温は低いが、インド洋の海水は暖かく、泳げないこともない。海岸線から鯨が潮を吹いているのが見えることもあるが、残念ながらわれわれは見ることができなかった。

モッセルベイからケープタウンの中間にあるスウェレンダムの町からN2を逸れ、南への道をたどる。その行き着く先がケープ・アグラスである。南緯35度、この地点こそがアフリカ大陸の最南端だということを知っている人は意外に少ない。メインロードから80キロも外れた小さな漁村であり、灯台と小さな土産物屋がわずかにあるばかりで、訪れる人もまばらである。ケープタウンの町からほど近い喜望峰が、1488年、ポルトガルのディアスが発見し、1497年にヴァスコ・ダ・ガマがこの岬を通ってインドへの航路を開いた地点としてあまりに有名だからである。

私たちは岬の突端でしばらく遊び、近くの食堂で昼食をとった。いよいよここがアフリカ縦断の出発点なのである。途中のブレダスドルプから北西へ近道をとってN2まで引き返し、ケープタウンの街中に到着した。9月3日のことである。

|

|

|

ケープからお花畑へ

ケープタウンで休養を兼ねて3泊し、せっかくの機会だから喜望峰を見学した。いよいよインド洋をあとにし、大西洋側にまわってきたことになる。ケープ半島の東側海岸にはペンギンの繁殖地があり、子育てにいそしむ姿や、海中で魚とりをし遊泳するペンギンの群れをしばしたたずんで眺めていた。

大西洋側には、南極からベンゲラ海流が北上してくるが、これはとても冷たい寒流であり、ケープ州からナミビア西海岸は、この寒流の影響で大気が冷やされ、よく霧が発生する。濃霧による海難事故が相次ぎ、ケープ・アグラスからナミーブ砂漠の海岸にかけておよそ500隻の難破船が座礁していると言われている。ケープタウンの町はインド洋の暖気と大西洋の寒気のはざまにあり、おおむね穏やかな気候に恵まれているのだが、南西風が吹くときには寒気をもろに受けてとても寒くなる。冬が去り、初春を迎えたこの時期にも、私たちが滞在したときには結構冷え込み、べべちゃんは「パッチがいるやんけ」と大騒ぎした。

有名な観光名所、テーブルマウンテンには雲がかかり、ケーブルも運休していて登ることはできない。急峻な崖の隙間を縫って登山道が作られているが、何時間もかかって上ってみても、見晴らしはまったくきかず、徒労に終わるだけであろう。前大統領のマンデラさんが28年間拘禁されていたロベン島もまた霧の彼方である。

比較的新しく作られたショッピングセンターであるウオーターフロントで、べべさんのパッチ、ズッパさんのサファリ・ジャケットなどを買い物し、そして中国人の経営する回転寿司屋で昼ご飯にした。目の前で獲れたばかりの新鮮な魚介類、アボガド、カリフォルニアロールなどなどバラエティーに富んだお寿司は久し振りのせいもあって本当においしかった。

9月6日、ケープタウンからN7道路を600キロ北上し、スプリングボックに着く。町外れのモーテルに2泊、この付近がお花畑の名所である。地中海性気候で冬雨型のケープ州は、冬が終わりようやく短い春の季節に入っている。雨の多い年にはこの時期平原を埋め尽くすお花畑となるのだが、今年はよい雨が来なかったらしい。道路沿いの花はそれほどでもなかった。しかし、モーテルの人に教えてもらい、数十キロ南へ戻ったナマックァ国立公園の中へ行ってみると、そこは見晴るかすかぎり、山野草のお花に覆われつくしていた。車を止めるたびに、ポケット・サイズのデジカメで道端の花を撮りながら旅してこられたべべ夫人、アサミさんは大喜び、大活躍での散策となった。黄色、赤、紫、青と色とりどりの花々は、キク科の植物が多いが、いずれも乾季の乾燥に耐えるため多肉植物となっている。ガーベラをはじめとして、日本に輸入される園芸植物には南アのこの付近のものが多数ある。

|

|

|

フィッシュリバー・キャニョンからナミーブ砂漠へ

その昔、ブッシュマン、コイコイ(ホッテントット)が生活の拠点としていたオレンジ川でナミビアとの国境を通過し、南アをあとにする。オレンジ川の支流であるフィッシュリバーは、何億年にもわたって侵食が進んだ、北米のグランド・キャニョンに次ぐ世界第二の大渓谷である。その渓谷の谷底には温泉が湧き出ており、バンガロー、キャンプ・サイト、温泉プールを備えたリゾート地がある。私たちはそこに1泊し、午後のひとときをのんびりと過ごした。谷沿いに約40キロ、5日間をかけてトレッキングするコースが開かれているが、谷の中とはいえ、日差しは強く、危険も大きいので、もちろん公園事務所に許可を取り、ガイドを連れて行くことが義務付けられている。

さて、いよいよこの旅行の目玉の一つであるナミーブ砂漠に分け入ることになる。およそ150キロの幅をもち、南北2千キロメートルにおよぶ海岸砂漠は、ベンゲラ寒流がもたらす偏西風によって、海岸の細かい砂を絶え間なく陸地へ吹き飛ばし、世界最大の砂丘を形成する。砂丘の最大のものは高さ300メートルにも達するといわれている。

砂漠の東の端に位置するセスリエムのテンテッド・ロッジで朝食のお弁当を用意してもらい、暗いうちに出発する。6時に公園のゲートが開くのを待ちかねて、ツァウチェブ川の涸れ沢に沿って60キロ、砂丘地帯の真っただ中へと車を西へ走らせる。午前7時、干上がったソッサスフレイの平らな窪地で川筋は突如として砂丘の連なりに行く手をふさがれ、消滅する。東部の中央高地に20〜30年に一度大雨が降ったときには、この谷に洪水が押し寄せ、ソッサスフレイには水が湛えられる。これより西の大西洋岸に至る約100キロは重畳たる砂丘の連なりである。アフリカ大陸の西端にあたるナミーブ砂漠の日の出は遅い。砂丘の麓に車を停め、手近な砂丘の頂上を目指してゆっくりと歩を進めた。柔らかい深い砂は一歩ごとに潜っては半ばずりおち、新雪のラッセルより余程始末が悪い。私たちが1時間かけて登った砂丘の高度は150メートルぐらいだろうか。朝日の中に、山稜のシルエットがくっきりと浮かび、山肌の起伏の陰影を優しく描きあげている。赤みを帯びたオレンジの山肌は、やがて陽が高くなっていくにつれ、柔らかいベージュの曲線へと移り変わる。夜露にしっとりと濡れた砂が、強い日差しを受けてまたたく間に乾いてしまうと、絶え間なく吹き付ける風が極細の砂粒を巻き上げ、山並みは砂嵐の靄に包まれる。

砂と礫と岩石の砂漠が、2千キロにわたって海とせめぎ合う世にも珍しいナミーブの自然は、生き物たちの世界にも数々の奇跡を生み出している。生存に必要な水分をいかにして手に入れるかが、どの砂漠にも共通する生き物たちの適応の智恵の出しどころである。

ナミーブ固有種で最も有名なものは、逆立ちをして霧を集める甲虫の一種オニマクリス・ウングィキュラリスである。この虫は、日中活動して砂表面の有機物のかけらを採食するが、夜間は砂丘の急斜面にもぐって休む。真夜中から早朝にかけて、深い霧が垂れ込める時刻に表面に抜け出て、ゆっくりと稜線の近くまで登り、そこで身を翻し、風に向かい合って長い後足を伸ばし頭を下げる。背中で受け止めた霧が、水滴となって頭部へ流れ落ちてくるのを飲料とするのである。

植物の中にも摩訶不思議なものがある。松やソテツなどと同じ裸子植物で、形は巨大なオモトのような代物である。短い茎の先に2枚の巨大なコンブのような葉がうねりながら地上を這っているが、この葉は種子が発芽したときに出る二葉(子葉)である。普通の植物のように本葉が出てこないで、2枚の子葉がいつまでも成長を続けるのである。1千年以上生き続けるといわれており、最も大きなものは周囲5メートル、根は20メートルにも達して水分を得ている。発見者であるオーストリアの植物学者ヴェルヴィッチの名をとって、属名をヴェルヴィチア、種小名をミラビリス(奇跡的な)と名付けられている。植物自体がまことに奇想天外なものであるが、和名として付けられた「キソウテンガイ」の命名もまた、仰天するにたる奇想天外な名付け方である。

|

|

|

|

|

|

スケルトン・コースト

大西洋海岸の素敵な港町スワコップムントからアンゴラ国境までのナミーブ砂漠北半部の海岸線はスケルトン・コースト、つまり骸骨海岸といわれて昔から恐れられてきた。このあたりは特に霧がよく発生し、一日の大半が濃霧に覆われている。しかも、スワコップムント周辺の100キロ前後を除けば、それから北の1千キロ近くは全くの無人地帯なので、霧にまかれて座礁した船は助けを求める手段もない。

スワコップムントから約150キロ北におよそ10万頭のアザラシが営巣する繁殖地があり、ここはまた、1486年に初めてのヨーロッパ人、ディオゴ・チャオがナミビアに上陸した歴史的な場所でもある。いまでは海岸沿いに車道が走っていて、国立公園になっているが、許可を得、入場料を払っても、一般人が行けるのは370キロ地点のテラスベイまでである。ここにもツイン・ルームのバンガローがあり、レストランが付設されている。

ここはまた、釣りの名所としても有名であり、私たちも大物釣りに期待をかけて地の果てのようなこの場所までやってきたのである。私たちはスーツケースに入るていどの小さな折りたたみ竿を持って来たが、これはなんの役にも立たないことがすぐ分かった。公園の従業員たちの使っている竿は、まるで物干し竿ほどもある長い丈夫なもので、太い道糸の先に300グラムぐらいの重い錘をつけて、3,40メートルの沖合いへリールで飛ばしているのである。従業員の一人に交渉して、3本の竿を借りることができた。売店で冷凍の鰯を餌として購入し、着いたその日の夕方、とりあえず、若者3人と私の4人で試し釣りに出かけた。藤岡君と私が竿を振るったが、結構の手ごたえがあり、釣果はまずまずであった。カベリューという50センチぐらいのアマダイに似た形の魚が旨いと聞いていたが、最初に釣れたのがそのカベリューだった。そのあとは20センチから40センチぐらいの鯛の一種ばかりで、5,6匹があがってきた。お年寄り方に心配させてはいけないので、早めに引き上げ、その夜はとりあえず大型の鯛を一匹刺身におろして、わさび醤油で食前酒のおつまみとし、残りはバンガロー備え付けの冷蔵庫に保管した。

翌14日は朝から全員で釣り場へ行き、交代で竿を使いまわしながら、20匹ほどの鯛を釣り上げた。全員が少なくとも1匹は獲ることができたのは幸いであった。

その日のお昼は鯛とそして昨日ただ1匹だけ釣りあげたカベリューを刺身におろし、野菜のつけ合わせを添えて昼食とした。残りの10数匹は開きにして塩を振り、天日で干魚にした。この干魚は、その後の道中で、貴重な酒の肴となり、ご飯のおかずとなった。

|

|

|

|

|

|

石化木の森とトゥイフェルフォンテインの岸壁画

9月15日、テラスベイから60キロ引き返し、トーラベイのキャンプ・サイトより、内陸へと向かう砂利道を東へと走らせる。海岸から10キロも離れると、霧は晴れ上がり、乾ききって日差しの強い砂漠の熱暑へと気候は急変する。およそ300キロで今日、明日の宿泊を予定しているダマラランドの中心地コリハスに到着する。

私たちは途中、石化木の森を訪ねた。およそ2億6千万年前、この地域がより湿潤だったころ、直径1メートル近い松柏類の大森林が洪水のためこの地に流れ着いて土砂に埋もれ、珪素が樹木の細胞と入れ替わって化石となり、2億年も経ってから再び洪水にさらされて、表面の土砂が流され、化石の樹木があらわとなったと考えられている。一部だけが露出しているもの、全体が露出して横たわっているものがあり、また、ばらばらに砕けて小さな破片となって砂の地面に散らばっている。大きな石化木は長さ30メートルにおよぶという。800メートルx300メートルの範囲に、これらの石化木が無数に広がっているのである。

コリハスのレスト・キャンプには、キャンプ・サイトの他に、ツインのコテージ、ツイン・ルームを2部屋備えた4人用の豪華なバンガロー、レストラン、売店、プールと芝生の庭が設備されている。私たちは4人用バンガローを2軒借り、朝食だけはレストランを利用したが、夕食はべべちゃんの指揮のもと、冷蔵庫つきのキッチンで、日本風あるいは中華風のご馳走を作ることが多かった。昼食はもちろんいつもどおりのサンドイッチである。午後のひとときは、フィッシュリバー・キャニョン以来久し振りにプールで汗を流した。

翌日は石化木の森への道を戻って、それから南下し、トゥイフェルフォンテインへとドライブする。ブッシュと草原の中を走ると道端に古い砂漠象の糞が落ちていた。普段はもう少し西の川辺林を中心に住んでいるのだが、稀にこちらまで出てくるのであろう。フォンテインとは、アフリカーンス語で泉であることからも分かるように、トゥイフェルフォンテインには断層崖の麓に小さな湧き水があり、これを利用して昔ドイツ人の農夫が牧場を経営していた跡地である。崖を一段登ったテラス沿いの大きなスラブの岩肌に、6千年前には住みついたと思われるブッシュマンが残した壁画が2500点以上存在する。色彩を使った絵画も若干は見られるが、ここに残された芸術の特徴は、それらの大半が鑿で削りこまれた、いわゆる刻画だということである。普段人々は平原部に住み、狩猟採集生活を営んでいたのであろうが、芸術を好んだ一部の人たちが余暇の合間に彫刻にきたり、祝祭や儀礼の際に皆でテラスに集まり、刻画を刻んだりしたことであろう。キリン、クドゥやエランドなどのアンテロープ、象やライオン、蛇などの爬虫類、ダチョウなどから、おそらく彼らの宗教的信仰にかかわると思われる架空の動物まで、さまざまな造形が遺されている。

|

|

|

ヒンバランドからオヴァンボランドへ

いよいよ明日からマラリア汚染地帯に入るので、コリハスを発つ前日、9月16日の夜からマラリア予防薬マラロンの服用をはじめる。マラリアは熱帯アフリカの病気の中でもまだ一番罹りやすく、また恐い疾病である。とくに熱帯熱マラリアは死亡率も高い。薬の普及により、クロロキンなどの抗マラリア薬は耐性マラリアができてしまっていて、ほとんど効果がなくなっている。マラロンは最新の開発薬で、まだその耐性は報告されていない。それでも万が一罹病した場合に備えて、私たちは中国で開発された最高の治療薬といわれるコーテキシン(コアルテムの名で市販されている)を必要量だけ持っていった。日本ではこうした薬は手に入らないので、私たちはヨハネスバーグやナイロビであらかじめ入手しておいた。

コリハスからカマニャーブ、セスフォンテインを経由し、ヒンバ族の中心地オプオまでは約700キロの道のりである。カマニャーブから舗装は切れ、砂利を敷いた道になるが、ナミビアの道路はよく整備されていて、時速100キロのスピードでまだ午後早い時間に目的地に到着する。最僻地のひとつであるオプオにはカトリックの教会があり、そのゲストハウスで蚊に攻められながら一夜を明かす覚悟をしていったのだが、なんとまあ、この片田舎に新しく立派なロッジが出来上がっているとのことである。ヒンバランドを一望の下に見渡せる小高い丘の上に、実に贅沢なリゾート・ホテルが建てられていた。まだオープンして2,3週間しかたっていないという。丘の頂上にあるレストランの目の前にはプールまで作られていてきれいな水がふんだんに循環し、滝となって流れている。

ヒンバはヘレロ族の一分派であり、共に牛遊牧民であるが、ヘレロがいち早く毛皮の衣類と頭飾りを洋風に取り入れたのに対し、ヒンバは伝統的な毛皮の衣装を身にまとい、女性は真っ赤な泥とバターを混ぜた顔料を身体中に塗りたくって、八頭身のスマートなからだを際立たせている。ヘレロが南へ東へと広く分布を広げ、強大な武力を誇って一時はドイツ軍とヘレロ戦争を戦ったりしたのに対し、ヒンバはナミーブ砂漠の東縁部の辺境に取り残され、ほそぼそと牛の放牧を続けている。このヒンバの生活、とくに伝統的に正装した美しいヒンバ女性を見学する観光客は年々増えてきており、彼らの需要を満たすために新たにホテルが建設されたのであろう。

オプオからアンゴラ国境のルアカナに向かって、北上する。オヴァンボランドに通じる舗装道路に着いたところで、やれやれと一休みする。「あれー、変な音がする」藤岡君が大きな声で叫ぶので、近づいてみると、左後輪からシューと空気の漏れる音、初めてのパンクであった。見る見るうちにタイヤがぺっちゃんこにへたばってしまった。スペアタイヤは各車2本ずつ積んでいるので、早速交換をする。点検してみると、直径1センチぐらいの石が刺さっていた。前輪で寝ていた石を起こし、鋭利に尖った先端が立ち上がって後輪に突き刺さったのである。チューブレスタイヤに6ミリ以上の裂け目が出来たら修理不能である。オヴァンボランドの中心の町オシャカティで新品のタイヤを求めなければならないだろう。行程はまだ距離にして3分の1しか来てないし、道路事情はこれからますます悪くなることが予想されるのである。

オヴァンボランドはナミビアでも一番の人口密集地帯である。ジャケツイバラ科の堅い樹木、モパネの林が優占し、ところどころに椰子が混じる。オヴァンボはこのモパネ林を切り開いてトウジンビエなどの作物を作る農耕の民である。藤岡君は地理学を学んできたが、この土地の人々の樹木利用を中心テーマに調査を続けている。私たちはまずオシャカティのこじんまりしたサントニーニ・ホテルに行き、年寄り5人分の部屋を確保する。若者たち3人は、藤岡君が調査している村に泊り込みたいという。村は約10キロ離れたところで、車で一走りなので、全員で見学に行く。藤岡君が泊り込んで世話になり、いろいろと情報を提供してもらっているのは、村の有力者の家で、トタン葺の方形の母屋のほかに、キッチン、酒の醸造所、物置など、丸い草葺の小屋を4つばかり備えた立派な屋敷であった。小屋の建材はモパネである。モパネは堅くてシロアリに食われないので、周りの屋敷囲いなど、さまざまな用途に使われる有用材であり、また薪としても重宝される。ご主人は不在だったが、奥さんにトウジンビエの酒を振舞われ、娘さんに屋敷内を案内してもらう。3人を村に残して、年寄り組はホテルへと引き上げる。ズッパさんはここで初めて一人でシングル・ルームに休むことになった。

翌朝、教えられたタイヤ屋へ出向き、パンクしたタイヤを取り出して修理を頼むが、ホイールをはずしてみると、長さが3センチもある尖った石が刺さっていることが判明、新品のタイヤを取り付けてもらう。村から帰ってきた若者たちと合流したが、彼らは町に入ってから人混みの多い路地に駐車した際、窓ガラスを割られたといってしょんぼりとしていた。丸山さんのハンドバッグを盗られたらしいが、中には貴重な物は入っていなかったので、幸いであった。ガラス屋を探したが、ハイラックス用のガラスはなく、とりあえずプラスチックを切り取って窓にはめ込んでもらい、急場を凌ぐ。どこへ行っても田舎はのんびりとしているが、都市部は、スリ、窃盗、強盗と油断も隙もない。

|

|

|

(第1部 完)